2025年10月25日

毎回ご説明するときに困るのですが、実は「人事制度」という名称の制度はありません。一般的に人事制度とは、等級制度・評価制度・報酬制度の3つの制度を総称してそのように呼びます。

「自社独自の人事制度を作りたい」と考える会社は多いように感じますが、では各社の独自性はどこに出るのでしょうか。設計の際に、カスタマイズしなければならない部分はどこなのでしょうか。

私は報酬制度、特に「基本給」に個性が大きく出ると思っています。

基本給の構成は各社によってこんなにも違うかという特徴があり、非常に面白いです。例えば、大卒初任給が基本給20万スタートという会社が2社あったとしても、基本給の構成要素(どのような要件で昇給していくか)が全く異なるのです。そこを押さえて制度設計することが重要だと感じたので、記事にしてみました。

基本給には各社の個性がある

改めて基本給の定義を見てみます。

基本給とは、給与・賞与・退職金計算のすべてのベースとなる基準賃金のことで、個人の労働の対価として会社から支給されます。労働契約は、会社と従業員がこの等価交換のやり取りをすることを契約しています。因みに、役職手当や住宅手当のように個人の状況に応じて支給する手当は該当しません。

労働の対価ということは、基本給は対象者の従業員としての労働レベルを示すことになります。労働レベルとは、単純に作業レベルのみならず、その会社への貢献度合い、重要人物度など、その会社独自の基準を含んでいます。新入社員の基本給が低くて重役の基本給が高くなるのは、「重要人物度」の差が基本給に反映しているためと言えます。

そしてこの「重要人物度」というのがポイントで、どういう人物を「重要人物」とするかという基準こそが人事制度の根幹であり、基本給の個性となる訳です。

この基準は会社ごとに異なります。いわゆる年功序列の基準、つまり年齢や勤続を重視する企業であれば、新卒でその企業にずっと勤めている人と中途入社で入ってきた人とで基本給が異なるでしょう。近年多くの企業で取り入れられているジョブ型人事制度は、ポジションや部署役割に重要度を割り振り、基本給を変えていこうと言う仕組みです。また、転職者においては前職の年収も基準の一つになっています。これは、前職での「重要人物度」を次の会社でもある程度信用して引き継ぐということになります。

自社にフィットした人事制度を作る場合、基本給を読み解いてみるとその会社のことがよくわかります。労働の対価としてどのような基準を重要視しているか、ここを無視して新しい制度を作ることはできません。一方で、自社のみで人事制度を構築・刷新しようとする際に、この基本給の個性を意外と見落としがちです。その会社にいる人にしてみると、当たり前の基準すぎてそれこそが人事制度のセンターピンであることに気付けないのです。

人事制度を作るか、もしくはメンテナンスする際は、基本給の基準を読み解いてみることをお勧めします。

年功序列と評価給

基本給に個性があることがお伝え出来たところで、具体例を見ていきたいと思います。

まず、先ほども挙げた例として、大卒初任給20万スタートの会社が2社あったとします。両者とも同水準かなと思いきや、基本給の構成要素が下記の通り異なっています。

A社… 基本給(20万) = 年齢給 + 役職加算

B社… 基本給(20万) = 等級 + 評価給

この基本給の構成要素は残念ながら求人票にも出ていませんし、社内でも公表していないことも多いため、数年働いてみて昇給を観察してみたいと分からないところではあります。(面接で質問すれば答えてくれるかもしれません)

A社の場合、まずスタートの基本給は年齢で決まります。新卒も中途もその基準は変わりません。若手時代はほぼ一律で基本給が上がっていき、若手時代は同年代で差がつきにくいしかけです。いわゆる「年功序列」は年齢給のことで、年齢に応じて毎年昇給していく制度のことです。どのレベルの従業員でも平等に歳を取りますので、良く言えば一般社員でも全員毎年の昇給していく、悪く言えば能力や貢献の高低に関係なく基本給が決まってしまいます。しかし、A社事例ではここから差がついてくるのは役職に就いてからで、役職に応じた加算があるため、昇格するとぐっと基本給が上がると予想できます。「年功序列」というとあまり差がつかないイメージかもしれませんが、年齢給と役職加算の比率や役職加算の金額傾斜によってはかなり差をつけることもできます。

一方、B社は年齢に関係なく、スタートの基本給から等級と評価によって基本給が上がっていく仕組みにしています(スタートの基本給の決め方は年齢・前職・既存社員とのバランスなど)。この基準では、等級制度できちんと等級・役職の役割を決め、担える人物かどうかを見定めて基本給を昇給させていくことになります。どの年齢の人でもやる気と実力があれば評価し、基本給を上げていく姿勢が表れています。しかし、こちらも気を付けなければならないのは、一見A社の例に比べると評価が入ってくるので成果主義に感じるかもしれませんが、結局等級制度が機能していないとどうしても年功的に上がっていってしまいます。どのくらい制度運用がうまくいっているかは厳密にチェックしなければいけません。

どちらの基準でも、昇格者の厳選が重要です。「年功序列」の一番の課題は、年齢が来たら一斉に昇格する昇格基準(等級定義・役職定義)にあり、せっかく基本給の構成に役職加算を入れていたとしても、等級制度の運用が甘いと報酬制度ではコントロールできないケースも多くあります。

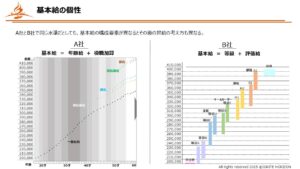

下記に昇給イメージをグラフにしてみました。こうすると一目瞭然で、基本給が同じ金額だった時点を切り取って比べても、その基本給がどのような構成要素を持っているか調べてみて初めて個性が見えてくるのです。

中小企業は基本給に個性を出すべし

先日、ご支援先の企業様で組織分析が終了し、年に1回の経営者方針説明会でその結果を社長様から発表して頂きました。

その中で、評価制度について深く言及して頂き、今後は求める人物像(=人事ポリシー)に当てはまる人をきちんと評価していくことを宣言して頂きました。従業員面談の中で、社員様からはこの会社で頑張りたいという前向きな発言とともに、報酬についての要望が数多く挙げられていました。そのため、今回の方針説明の内容は社員様の心に非常に響いたことと思います。この会社でもう一歩頑張っていこうという火が灯るのです。

直近の最低賃金と初任給高騰の影響で、どこの企業も原資の捻出とベースアップでの還元に必死です。2025年度の東京の最低賃金は1,226円、前年から63円も上がっています。

企業においては、原資が無限に出てくるわけではありません。全員一律のベースアップとは別で、昇給する部分・減給する部分を明確にしておかなければ原資はいくらあっても足りないでしょう。そのため、報酬制度を見直すことで根拠もなく人件費が高騰してしまうことを防ぐ必要があります。ここについては、また別のブログで解説したいと思います。

何を持って基本給を昇給させていくか、経営者の皆様には今一度考えてほしいと思います。それはつまり、従業員に何を求めるかと同義語です。他社や社会の基準からずれないように設定したいのか、特有の尖った基準を設けたいのか、そこに各社の価値観が反映されます。報酬制度の構築は自社の個性を磨く工程だと考えてもらえればと思います。

そして、個人的には、中小企業は大企業に比べて個性を出しやすいと思っています。反対に言うと、個性を出さないと隣の同業他社との違いが従業員に伝わりづらく、だったら転職して別会社に行けばよいという発想が生まれてしまいます。その会社にしかない基準で基本給を上げていくことができれば、従業員はその会社で評価されることが特別なことになります。他社で再現することはできません。それこそが、その会社でずっと働き続けたいと思える理由になりうると私は思います。

また、先述のとおり、今後はできる人・頑張る人を上げていかなければ将来を担う従業員が勤続することは難しいでしょう。評価制度と組み合わせ、その結果を評価給として給与に反映させることで、やる気のある従業員を逃がさないほしいと思います。

カテゴリ:ブログ