2025年12月17日

ここ最近、「仕組み化」という言葉を目にする機会が増えています。

企業や組織は活動を継続することが求められます。継続するには、誰かがいなくなってもチームが回るようにしておかなければならず、「属人化」は大敵です。そのため、企業では属人化を解消すべく標準的な仕組みを取り入れ、誰が抜けても誰が入っても一定の品質を保ちつつ対応できるようにしようという動きが広まっています。

一見すると正しい方向に見えますが、私はここに「仕組み化」への過信を感じてしまいます。仕組みを導入しただけでは組織は動かず、結局はそれを動かす人にマネジメント能力次第で運用の良し悪しが決まってしまいます。それもそのはず、仕組みはマネジメント能力そのものを上げてくれるものではないため、どうしても使う個人の能力に依存します。仕組み化はハード面の施策のようで、実はソフト面が非常に大きく影響するということです。

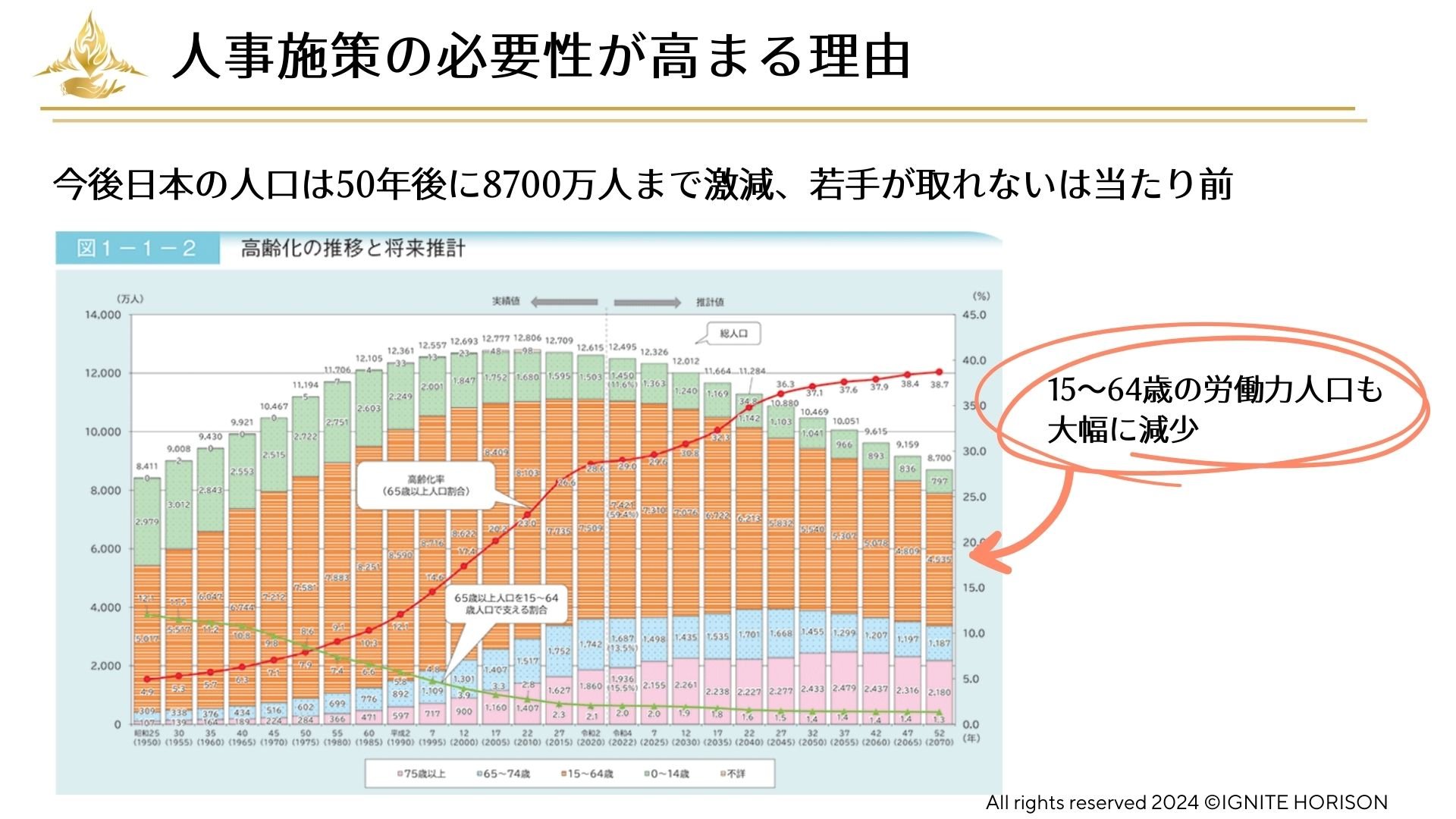

人事制度はまさに「仕組み化」に該当するわけですが、ご支援する中で「人事制度が先か、マネジメントが先か」という問いを頂くことがあるので、記事にまとめてみました。

結論、マネジメントが先

「人事制度が先か、マネジメントが先か」という問いですが、結論から言うと私は「マネジメントが先」だと思っています。

全国の中小企業から人事コンサルのご依頼を頂く際、ご支援先の現状はまちまちです。多くは2パターンあり、①全く何もないところから人事制度を作ってほしいと依頼されるパターンと、②随分前に作った制度があるものの形骸化してしまって全く機能していないパターンがあります。

①のパターン(人事制度がない)についてもよくお話を伺うと、実は以前に担当者や経営者が独学で人事制度(特に評価)の設計を試みたり、人事制度まではいかなくても社内規範になるようなルールを作り、導入を試みている形跡があります。①②ともに「自分たちでやってみたけどできなかった」という挫折経験を経て、私のところへお声がけ頂くことが多いことが分かりました。

では、自分たちでやってみたけどできなかった要因は何でしょうか。

個人的には、多くの企業でこの挫折経験の原因特定がやや粗いように感じます。

まず、企業様から聞かれる原因は「仕組みが悪かった・古い」点です。確かにこれも原因としては考えられると私も思っています。というのも、人事制度はそもそも非常に難解です。人事未経験者が独学で人事制度を組む場合は、人事人材として専門的に労力を注ぐ必要があります。(ちなみに、我々コンサルが設計しても、設計期間は1年以上頂きます。)また、メンテナンスが必要な仕組みでもあるので、毎年課題と修正点を定点観測していないとあっという間に実態にそぐわない基準になってしまいます。歪んだ枠組みを使っていても成果が出ないのはその通りで、それ故に私も仕組みの重要性を説いている訳です。

ですが、途中まで手掛けた制度や規範を見せてもらうと、既存制度のクオリティが非常に高いので驚きます。漏れの無いスキルマップや業務マニュアル整備、売上目標の評語化、評価基準の洗い出し、手当の検討などもあったりします。私が修正をせずともそのまま使えるレベルで作られていており、驚くことも少なくありません。

では、なぜ失敗してしまうのか。それは、その企業様に「仕組みを運用できる力がないから」です。そして、この「仕組みを運用できる力」こそが、評価する側のマネジメント能力に当たります。

車を運転するにはドライバーの運転能力が必要

「人事制度」と「マネジメント」の関係は「車」と「ドライバー」の関係に似ているなと感じています。

人事制度を作ることは、車を作ることと同じです。要するに、ハードの設計という訳ですね。消費者のニーズに合わせてデザイナーが格好良い車にデザインすると、車の構造やしくみを熟知しているエンジニアが設計図を引き、現場では技術者たちが各パーツや素材の知識と技術を駆使して車を形成していきます。そのような専門性の集合体として、車が出来上がっています。

しかし、車が完成しても動かすことができなければただのガラクタです。車を運転するにはドライバーの運転能力が必要です。アクセルとブレーキとは何か、どのくらいの感覚で踏むと車が発進したり停止したりするのかという動作能力だけでなく、道を覚えたり、駐車場のスペースに合わせて停車したり、道路標識などのルールも覚えます。車の運転はライセンスが必要ですから、皆さん自動車学校に通って免許を取って初めて一般道で運転できるということです。

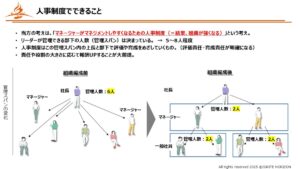

人事制度をこれに当てはめてみると、車=人事制度、ドライバー=評価者であるマネージャー、運転能力=マネジメント能力ということになります。デザイナーやエンジニアに当たる部分は自前でやる場合は人事部門、外部に発注する場合は我々コンサルタントとなります。

そして、車が欲しいと思ったら、お金を出せば買うことができます。F1に出ない人にF1カーを売るか?という問題があり、ただ眺めているだけのディスプレイ用であればそれもあり得ますが、人事制度はディスプレイするわけにはいきません。組織が小さかったり、運転者の能力が低かったりと、組織のレベルに対してオーバースペックだと判断した場合は、私は人事制度を売ることはできません。

ここでのポイントは、運転をしたことがない人は練習が必要なのと同様に、人事制度を扱うにはある程度のマネジメント能力を事前に実装して頂くことが必要だということです。卵が先か鶏が先かという話ではありますし、もちろん実践で習得できる部分も大きいと思います。もし運用していくうちにマネジメント力を向上させるという方針であれば、効果がでるまで3年は期間を見て頂きたいと思っています。

人事制度はマネジメント能力がある人が使うツール

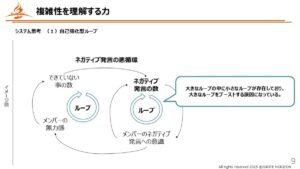

「仕組み化」が語られるとき、その響きの中に「仕組みは自動的に動く」という感覚が含まれている気がしています。

それを指摘すると、もちろん皆さん「そんなことできないと思っているよ」という反応をされるので理屈ではご理解されているのですが、では具体的に仕組みをどのように使っていきますか?と問われると、手順や状況の場合分けがイメージがついていないのです。

私の考えとして、「人事制度はマネジメント能力の自動向上装置ではない」とお伝えしています。

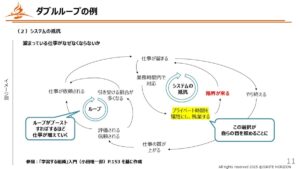

人事制度は「評価制度」を以って回していきます。直属の上長と部下が目標設定→ミッション推進→評価を面談で握っておき、全社全体の相対評価を経て、確定した評価を本人へのフィードバック、という流れです。これを見ただけでもコミュケーションの機会が意図的に増えることが分かります。が、マネジメント能力のある方は必要工数だということを理解しているため、これらを既に実施しているのです。そこに標準的な実施プロセスである「仕組み」が導入されればさらにやりやすくなるでしょうし、自分なりのアレンジを加えてマネジメントすることもできます。しかし、実施していないケースでは、制度によってコミュニケーション機会を増やしたとしても、部下と何について話せばいいか分からず、雑談で終わってしまうのがオチです。

当たり前ですが、マネジメントは信頼関係によって成り立ちます。そして、信頼関係は日々の業務の中で作られます。ここで問題なのは、仕事ができる=信頼しているではないということで、現場から離れている上長(特に社長様が一手に評価を担う場合)は、評価者としての信頼という点では不足していることがあります。ここで次の手が打てているかが重要で、マネジメント能力のある人はその点に気付き、業務としての接点を日々持とうとします。これは、雑談や飲み会などプライベートな形式ではありません。上長自身の業務の手を止め、部下のために面談時間を確保し、対話やヒアリングを「業務として」行います。仕組みではなく、「上長の想いで」実施してくれるということに部下は嬉しいのです。つまり、面談の内容ではなく、面談時間を持ってくれる(自分を必要としてくれる)事実に信頼が発生するわけです。一方、多くの方はこの視点に気付けないか、気付いていても後回しにしています。ということは、いつまで経っても信頼は築かれないということです。このように、マネジメント能力は「仕組み」では自動的に向上しないことが分かって頂けると思います。

部下との信頼の大きさと上長のマネジメント能力は表裏一体です。逆に言うと、信頼を大きくする行動を上長が取っていれば、マネジメント能力は必然的についてくることになります。人事制度をうまく運用できず、悩んでいる方や企業様がいらっしゃいましたら、実は仕組みの外に要因があるかもしれないと考えてみてほしいと思います。

カテゴリ:ブログ