■書名:「学習する組織」入門

■著者:小田理一郎

■出版社:英治出版

■どんな人向けか:複雑に絡み合う組織内の相互作用を整理したい人、組織改革のレバレッジポイント(てこ入れするポイント)を見つけたい人

「学習する組織」(ピーター・M・センゲ)が発売されて10年以上経過していますが、未だに本屋さんで平積みになっています。組織開発のバイブルとして紹介されており様々なところで見かけますので、手に取られた方も多いのではないでしょうか。

本書はその「学習する組織」の入門編として噛み砕いて説明されている本です。本家は非常に難解であると聞いたことがありましたが、こちらは分かりやすかったので入門編を読んでから本家の方を読まれるのがいいのではないかなと思います。

我々は組織について話をするとき、人格を持った一人の人間のように話をします。「あのチームはモチベーションが高いよね」「あのチームはまとまりがないから駄目だ」、そのような評価は一度は耳にしていると思います。その人格を紐解くと、実は所属する一人一人のメンバーの行動や性格の集合体で、それらがお互いに作用し合っている結果が「組織の人格」を形成していると気付かされます。

本書の表題に関して、組織が「学習する」という表現が面白いと思いました。個人の集合体である組織が、まるで一人の人間かのように、組織は過去の出来事を吸収して未来に成長していけるのでしょうか。

学習する組織になるための要件

私は組織論について、理論と現場でのギャップを毎回感じています。

まず、「学習する組織」という題目から、理論上は「優秀な組織は自発的に学びだす」と認識してしまいそうになりますが、私の経験上、自発的に学びだす組織は本当にごく僅かです。つまり、一般的な現場では何もなければ停滞していることの方が多いように思います。組織は、学習を欲する環境に組織が置かれない限り、動き出しません。

では、学習を欲する環境はどのような状況か。

上記のとおり、企業や組織を一人の人格のように捉えることが面白いという話をしました。人がどのようなときに学習せねばと感じるか、また知識や技術を身に付けるために本腰を入れられるかというと、「必要に駆られたとき」だと思います。

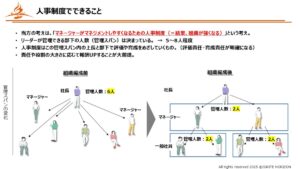

一方、組織が必要に駆られて学習するタイミングは2つあると思っています。1つは「メンバーが「自分がこの組織リーダーになり得る」と感じているとき」、もう一つは「組織が潰れそうなとき」です。この状況のどちらに自分の組織が近いか、まずは捉えてみて下さい。あるいはどちらにも当てはまらなければ、その組織は学習するフェーズではないと思います。その場合は、そのタイミングまで組織を誘導する必要があるので、環境づくりから始めるべきと思います。

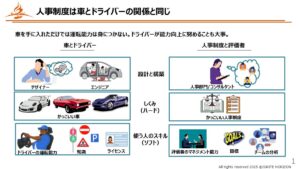

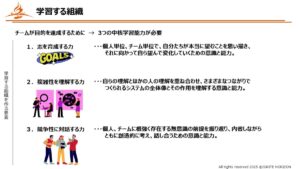

次に、本書では組織に必要な学習能力として以下の3つの要素を挙げています。

(参照:「「学習する組織」入門」(小田理一郎)を基に作成)

個人的には、ここで補足が必要かと思っています。この3つの学習能力は、一人で醸成できるものではないように思えるからです。本書を読んでやる気になったメンバーが一人で奮闘しても、組織内に広まっていきません。特に、「1.志を育成する力」と「3.競争性に対話する力」はリーダーの働きかけが非常に重要になります。そのため、いきなりこの3つの要素を取り入れいることはできず、まずはリーダーがこの3つの学習能力を持っているか、持っていなければ研修などで外部からてこ入れをすることになります。

一方、「2.複雑性を理解する力」についてはある程度自己学習が可能だと思います。本書はその手助けになる考え方を教えてくれています。

複雑性を理解する力(システム思考とループ図)

この本の中で、初めてシステム思考とループ図を知りました。

システム思考とは、「ある事象が因果関係の連鎖によって、表面的には何も関係なさそうな事象を引き起こす」ことを考えることで、ループ図はその流れを見える化する図式です。絡み合う事象同士を構造の問題として書き出して繋げ、全体像を見てみようということです。

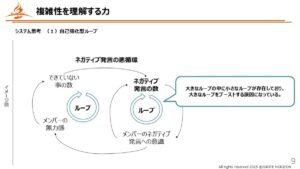

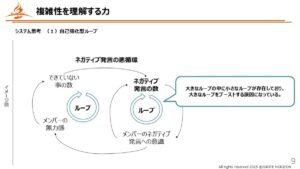

例えば、本書ではネガティブは発言が組織の雰囲気に悪影響を及ぼす事象について、システム思考とループ図を用いて説明しています。

(参照:「「学習する組織」入門」(小田理一郎)P.125 を基に作成)

この分析の良い点は、要因同士の「ループ」を浮き彫りにできる点です。

その事象の一つ一つは前の事象の結果であり、次の事象の原因になっていて、因果がぐるぐる回っています。そして、好循環・悪循環という言葉があるように、ループは良い方向にも悪い方向にも螺旋状にブーストが掛かります。

私個人の話ですが、実はブレストがあまり好きではなく、頭の中を整理できた試しがありませんでした。ブレストは「点」での洗い出しなので、作用の流れやどのように周辺へ影響しているかは一旦置いておくことになります。そのため、一つの事象を箇条書きで出したとしてもそれは氷山の一角を出しているだけで、根本原因まで到達できる気がしませんでした。会議や打ち合わせでの議論も同様に、関連性を無視した論点一点突破の話し合いでは、いくら時間を割いたとしても無駄に終わってしまっている感覚がありました。その点、ループ図の考え方は非常に納得することができました。

さらにもう一つ、ループの中にループが入っている(ダブルループ)になっている点も重要です。

添付のループ図でいうと、シングルループは「ネガティブ発言の数」→「メンバーのネガティブ発言への意識」→「ネガティブ発言の数が増える」・・・・という部分です。見て頂くと分かる通り、シンプルループは個人~少人数での活動であり、シンプルな事象に絞ったループです。

しかし、ここで言えることは、そのシングルループはさまざまな外的要素に影響を及ぼしてしまうということです。添付のループ図でいうと、シングルループ内で回っているはずだった「メンバーのネガティブ発言への意識」から派生し、「メンバーの無力感」、そして「できていないことの数」が増え、「ネガティブ発言が増える」という外側のループへと移行しているのが分かります。これがダブルループです。

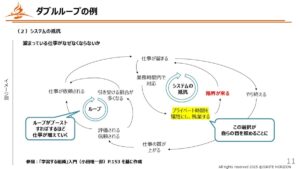

そして、本書の本題である「深い学習サイクル」はダブルループになっていると言います。

例えば、P→D→C→Aは典型的なシングルループです。トライアンドエラーをぐるぐる回すことで、プロジェクトや作業を効率や質を高める(あるいは低下していく)活動になります。ですが、その活動は個人で完結するものではなく、そこからプロセスや結果がチームに影響・貢献し、広がっていきます。ということは、P→D→C→Aのシングルループのその外に2つ目の組織全体ループが存在しているということです。

前述の組織の学習能力で挙げられいた「2.複雑性を理解する」については、この2重のループを用いて自分のチームのシステム(構造)を知ることで、組織開発に大いに活かせると思います。私は組織は構造が7割だと思っています。構造が絡み合った状態の組織では、どんなに「1.志を育成する力」と「3.競争性に対話する力」を育もうと思っても機能しません。そういった意味でも、システム思考とループ図で構造から捉えることは重要だと思います。

システムの抵抗とレバレッジポイント

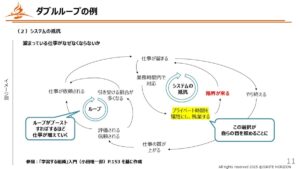

「学習する組織はダブルループ」という話が出ましたが、ダブルループであることによる弊害というものがあります。

まず、組織改革で必ずと言っていいほどぶつかる壁は「メンバーからの反発」だと思います。

ここで重要なことは、変化や行動のパターンに影響を及ぼしているものは「構造(システム)」だということです。

システム思考の重要な原則は、構造がパターンに影響するということであり、構造を変えないまま結果やパターンを変えようと資源や努力を投入しても、システムの抵抗によって結果が相殺されたり、かえって悪化したりしてしまいがちです。つまり、複雑なシステムにおいては、構造そのものを変えない限り、パターンを変えることは難しいのです。

(「「学習する組織」入門」(小田理一郎)P.157)

本書でも「システムの抵抗」という考え方が解説されています。

下記の例は、溜まっている仕事がなぜなぜなくならないかという議題をループ図に起こしているものです。「仕事をこなすことで評価や信頼が上がる」という一見良い事象がループを発生させています。しかし、このループがブーストすればするほど、この方へ依頼される仕事の量は上がっていきます。好循環がバランスを崩すことがループ図を描くとよくわかります。

では、この課題をどう解決するか。一定内の仕事は業務時間内に終わるでしょうが、終わらなかった業務が消えるわけではありません。そのため、一般的には残業や休日出勤といったプライベート時間の投入により残務消化していくことになります。しかし、時間は有限ですし、法令の問題や体調面もあるため限界が訪れます。すると、そこからまた仕事が溜まっていくということになりますので、システムの抵抗ループが仕事を依頼されるというループをストップさせる形になります。

(参照:「「学習する組織」入門」(小田理一郎)P.153 を基に作成)

ということで、組織の改革には構造(システム)へのアプローチが必要であり、システム思考とループ図が役立つことが理解できます。

そして、もう一つ重要な考えは、レバレッジポイントです。

レバレッジポイントとは、組織改革のてこ入れ箇所で、まさにてこの原理(レバレッジ)の力点のような部分だと思います。できる限り小さな力を力点に送り、作用点に最大の効果発揮させるということです。本書では、レバレッジポイントの探し方として下記が掛かれています。

1.物理的な構造(ストック、フロー、リードタイム、バッファなど)

2.各ループの相対的な強さ

3.情報の流れの構造(誰が、いつ、どの情報にアクセスできるのか)

4.制度上の構造(目標、ルール、インセンティブ、罰則など)

5.組織に所属するメンバーの心情(メンタルモデル)

(参照:「学習する組織」入門(小田理一郎)P.160~162)

ということは、組織開発をする上で、上記5つについて分析しなくてはいけません。ずれたレバレッジポイントに対して施策を実施してしまうと、大きな労力を使うとともにメンバーからの信頼を失ってしまうことと思います。

以上、私が本書を読んでみて勉強になった点や気になる点をまとめてみました。

学習する組織の要件である「1.志を育成する力」「2.複雑性を理解する力」「3.競争性に対話する力」、これら3つの要素は椅子の脚に例えられており、一つでも欠けると椅子として立たせることができないと本書に書かれています。私も組織は構造で決まるという考えですので、今回重点的に取り上げたシステム思考とループ図は構造分析に非常に有効だと感じました。

組織の構成メンバーが増えるほど、ループする事象も増えていきます。本書を読んで感じるのは、「学習する組織」はシンプルな構造の中で生まれるものだと思いました。そのため、複雑な事情を持つ企業トップや組織リーダーは、それらを紐解き、整理することが今後ますます求められていくことと思います。