2025年03月08日

<書籍情報>

■書名:HIGH OUTPUT MANAGEMENT

■著者:アンドリュー・S・グローブ

■出版社:日経BP社

■どんな人向けか:ミドルマネージャーのための本。マネージャー業の本質を知りたい方、次世代リーダー育成の方向性が分からない方

ミドルマネージャーというカオス処理部隊

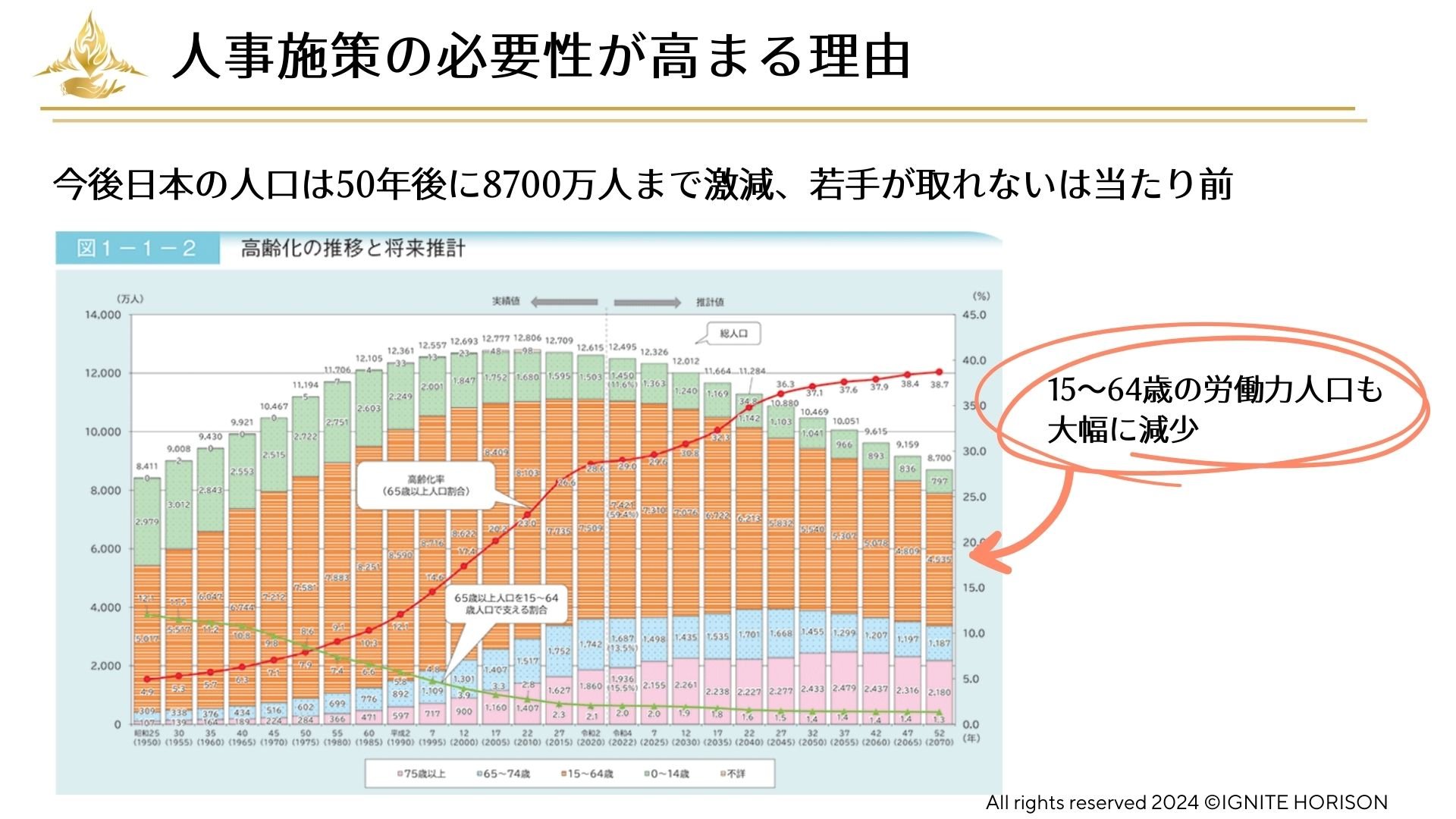

ここ10年ほどでマネージャーというポジションの重要性が増しました。

長時間残業が当たり前だった日本企業が、この10年で業務効率化を求められ、短時間で効率的に働くことが求められています。さらに、転職の活性化によりいつ会社を離れるかわからないメンバーをマネジメントする必要性も高まっています。業務や人員の変化が目まぐるしい時代において、組織風土を作るのも業績を上げるのも離職率を防止するのも小さなチームに託されるようになりました。

つまり、それらの責任はすべてマネージャーに押しかかっているということです。

私のイメージですが、「カオスな状況をミドルマネージャーというフィルターで濾し、部下に綺麗な状態で提供する」ことを求められているように感じます。まさに、カオス処理部隊。

この本では、カオスな状況に先頭を切って対処しなければいけなくなったミドルマネージャーに、秩序をもって無秩序を制するやり方を提示してくれています。

著者はこの状況をこう説明しています。

「無秩序(カオス)に対する、より高度の受容力と許容性」を身に付けなければならない。むろん、無秩序をそのまま受け入れてはならない。だから、実際上、周囲の事柄を「秩序立てる」ように推し進めるべく、最善を尽くさねばならない。(「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」(アンドリュー・S・グローブ)P.27)

秩序と無秩序の区分け、これが本書のキーワードです。

カオスを整理・再構築することがマネージャーの第一歩

前述のとおり、本書の本質は「無秩序(カオス)を受容・許容するために、それ以外のことをなるべく秩序立てていく」ことです。言い換えると、まずはイメージしやすい自分の業務について整理し、標準化していくとこから取り掛かるべきということです。

本書の著者は、インテル社がまだ小さなベンチャー企業だったころに3番目の社員として入社した方です。その後、同社をけん引して今日のグローバル企業にまで発展させてきた人物で、社長も務められた方です。

そのため、本書はチームマネジメントの手法に製造業の生産ノウハウが豊富に詰め込まれています。

まずは業務フロー。

具体的な例で説明されており、ゆで卵・ホットコーヒー・バターサンドを提供する架空の「朝食工場」というものがあったとして、どのようにプロセスを組み立てるかを考えることができます。

製造業の生産工程は、学びの宝庫です。労働集約産業、つまり人を投入することで商品に付加価値をつけていき利益を得ている業界は、1秒での処理スピードをあげるために生産性向上が最も大きな命題であり、処理フローに関わる全ての事柄(人・設備・導線・業務の受け渡し・工程など)を日々洗練させています。この考え方がまずインプットできれば、自分のチームの分業の組み立てがいかに取り組まなくてはいけないかわかると思います。

なお、私も「業務の線引きで組織が変わるチームデザイン」というブログ記事を書いていますので、そちらもご参考にされてください。

次に、部下のアウトプット。

部下のアウトプットもカオス(無秩序)なものであり、そこをある程度予測できる状態まで組み立てることも生産管理のうちの一つであることが分かります。

そのためのツールとして、目標管理・評価制度は非常に有効というわけです。これは部下に対して整理を強いるだけではありません。マネージャーの中でも部下に対する期待やアウトプット予測値を明確に持つことができ、それによって評価が可能となります。

本書でも、下記のように言われています。

査定のむずかしさを弱めるためには、管理・監督者は部下に何を期待するかを事前に自分の心の中で明確にし、それから部下がその期待どおりに実行したかどうかを判断してみることである。考課における最大の問題は、管理者が通常部下に何を期待しているかをはっきり決めていないことである。(「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」(アンドリュー・S・グローブ)P.269 )

部下のアウトプットもマネージャーが避けるカオスのうちの一部です。

これを予測できる範囲で秩序化し、整理するために目標管理制度があるということは、マネージャーは認識されるべきだと思います。

チームの資源と価値を握るマネージャー

そもそもマネージャーはどういう存在なのか、という問いにも触れておこうと思います。

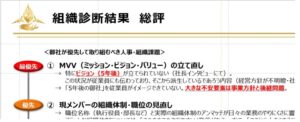

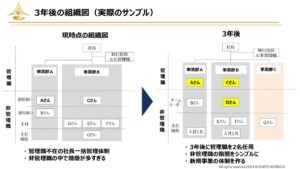

本書の中では、「マネージャーはチームのCEO」だと繰り返し述べられています。つまり、割り当てられた資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をチーム内であれば自由に使うことができる、一種の経営に近いものであると言えます。

チームをうまく運営できない人が経営層に就くことはできない、一般的に考えても当然だと言えるでしょう。しかし、実際にチームのCEOとして行動している人がどれだけいるか。その時にチームが必要とする資源は流動的です。常にチーム内外にアンテナを張り、チームに有益だと思う資源を提供し、チームをブーストしなくてはいけません。

ここで見落としがちなのは、「マネージャー自身の時間配分」もチーム資源の中に組み込まなくてはいけないことです。

マネージャーの仕事のほとんどは、労働力、金、資本といった経営資源の配分と関係がある。だが、マネージャーが毎日毎日配分する唯一無二の重要な資源は、本人の時間である。原則的に言えば、金や労働力や資本は必ずもっと手に入るが、マネージャー自身の時間は、誰もが絶対に有限な形でしか手に入らない。したがって、その割当てと使用に相当の注意を払わねばならないのである。(「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」(アンドリュー・S・グローブ)P.100,101 )

これは、作業系の業務を全部部下に振って楽になるべきという単純な話ではなく、自分の労働時間をチームの資源として考えるべきということです。そうしてみると、マネージャーが作業をすればするほどチームは外との関わりがなくなり、効率は下がり、取り残されてしまうことが分かると思います。この観点は、私は非常に重要だと思っています。

また、マネージャーに求められる存在意義は「付加価値」をつけることだとも著者は言っています。

「付加価値」とは何か。普通の価値ではなく、プラスアルファの価値です。つまり、マネージャーがいることで何かチームにプラスの影響が与えられなくてはいけません。交通整理、方向性の修正、他部署との調整、さらに上層部への掛け合い、チームの経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の確保、部下の育成などです。繰り返しになりますが、マネージャー自身が作業することは、何も付加価値にはなりません。

この中で、「部下の育成」は一番のチームへの付加価値です。

マネージャーは何で評価されるのか。チーム(部下)のアウトプットに対する評価だと著者は言います。どういうことか、マネージャーには部下(チーム)の評価以上の評価つけることはできないということです。そのため、マネージャーは部下の育成に力を入れなければなりません。優秀な部下は一握りですし、上長の育成によって成長したわけではないことは一目瞭然です。それ以外の一般的なレベルの部下を育て、アウトプット効率を上げていく。これも非常に生産的な考え方であると言えます。

ここまで本書を紹介してきましたが、難しく考えすぎず、まずはチームのために何ができるか考える。業務分担や目標設定など無秩序(カオス)状態の整理してなるべく計画的な流れを作ることと、自分の労働時間の中でチームの付加価値を高める動きを最大に確保することをすれば、自ずと「ハイアウトプットマネジメント」は可能だと言えます。

カテゴリ:ブログ