2024年11月20日

■実績紹介

会社名:株式会社エコ・ブレーンズ

設立:2008年

所在地:静岡県静岡市

従業員数:11名

事業内容:補助金申請業

従業員への情熱がそこにあるか

以前から支援させて頂いている企業(株式会社エコ・ブレーンズ様)で評価制度を導入することになり、そのためにまずは人事ポリシーの策定と組織診断を実施することになりました。

人事に携わっていない方におかれては「人事ポリシーって何?」と疑問に思われるかもしれません。人事ポリシーとは、その会社の重要資源である「人」について、経営者や人事責任者の方がどのように考えているかを言葉にした方針のことです。採用基準、昇格基準、組織風土に合う人の特徴、人材育成のスパン、どこまで従業員を育てたいか、人材のためにどのようなリソースを割けるか、等々。この方針を人事施策の運用をする担当の方や場合によっては社内全員に共有していきます。

ルールを決める際には必ず価値観が必要です。これは会社ごと異なっていて当たり前で、事業によっても異なるかもしれません。私がコンサルとして入る際、この人事ポリシーが具体的になるまでお話を聞きます。そして、この「人事ポリシー」を明確にする前に制度を作ってしまうと制度がコピペのような薄っぺらいものになり、必ずと言っていいほど形骸化するか潰れてしまいます。

人事制度を導入する最終判断は、「経営者の方が従業員に対して情熱があるか」です。

これは組織の責任者でなければ発生しない熱意です。まずは経営者の方、そしてそれに準じて経営層の皆様・人事責任者が熱意をもっていることが大切で、この組織に対する熱を組織の中に伝播させていくことが人事制度の確固たる役目です。ということは、はじめの熱意がどれだけ高く熱することができるか、ここに運用のポイントなのです。

制度は設計2割、運用8割と言われています。

ぴかぴかの制度を作ることは簡単で、人事経験などまるでない(正直はったりの)人事組織コンサルタントでも作ることだけでよければできます。しかし、それを長年にわたり運用していく、そして事業成果の伸びまで発展させていくことができるか、ここは実際に運用を経験していたコンサルタントでないと担当できないと思っています。

人事や組織の領域は、作業が目的化しやすいと思っています。つまり、本来手段だったはずの制度導入が目的になってしまい、社内稟議を通すことや制度を導入することが使命になりやすいため、本来の目的である「なぜこの制度を導入するのか」「導入した後にどのように変わっていきたいか」という本題の部分が薄くなってしまいます。

経営者の皆さん、ぜひ情熱を制度にぶつけて下さい。諦めかけている方、大丈夫です。

独自アンケートと対話で人事ポリシーを固める

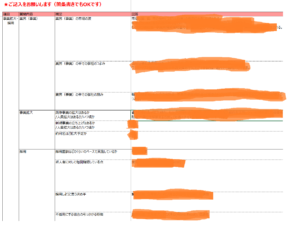

人事ポリシーの固め方は、①必要資料(組織図や従業員名簿など)を提供頂く ②独自アンケートに回答頂く×2回 ③アンケートを基に当方とセッション×2回 という3段階構成になっています。

事業拡大のために走り抜けてきた経営者の方にとっては、組織についてここまで立ち止まってじっくり見直す時間がなかったと皆さん仰られます。入退社も激しいため、自分の企業であっても意外と実態がふわっとしている感覚もお持ちのようです。エコ・ブレーンズ様におかれましても、設立から10年経過していますが、社長様自身が人や組織に対して自分の価値観を初めて棚卸されたとのことでした。自問自答を繰り返すのでかなりタフな作業だったらしく、「なかなか大変だったよ」と仰っていました。でも、組織を大きくするうえではここが重要なのです。自分が今まで目をつぶっていた点、人の好き嫌いの傾向、従業員への考え方などを自覚するためには、少々つらくても一度見直してみましょう。

さらに、私とのセッションの中でどういう組織を作っていけばよいかという未来像は固まると思います。実は、こちらの企業様では経営層がおらず、実質社長様一人で経営を担われておりました。そのため、このような経営や組織の相談は社内の人間にはできない、話せなかったようで、そのようなときに私のような第三者の存在が役に立ちます。一度言葉に出してみる、それを聞いた相手からの質問に対してさらに考えてみる、このやり取りは一人ではできないので人事コンサルを導入して頂く一番のメリットです。

但し、人事ポリシーの確定は従業員アンケートと面談を実施してからになるので、このアンケートと対話は下準備ということになります。従業員アンケートと面談については、また次の記事でご紹介したいと思います。

↓一部アンケートサンプルのご紹介です

企業がどこまで成長できるかは人事ポリシーでわかる

エコ・ブレーンズ様において、当初の社長様の価値観は組織構造をフラットのままにすることでした。社長様が組織内をまとめていく方向でずっと維持していきたいというものです。私は、そのやり方もこの規模の企業ではありだと思います。人事ポリシーの策定で重要なのは「うちのチームをこのように動かしていきたい」という方針があることです。ということで、第一ステップはクリアされていると判断していました。

そこから、第二ステップとして「組織を大きくしていくことに本気を出せるか」ということを見つめなおして頂きます。

事業を大きくしたいという想いは社長様は皆さんお持ちだと思います。但し、エコ・ブレーンズ様のケースでいうと「組織を大きくしたい」想いはありつつも、リーダーを置いてマネジメント権限を委譲していくことに社長様の中で抵抗が最後まであるように感じました。見えていた従業員の様子が少なからず見えなくなるわけですから、不安になるもの当然だと思います。

しかし、私との2回のセッションの中で、当初は組織体制や人事制度を変更するつもりはなかったそうですが、私との会話の中で人事制度の必要性を感じるようになったとのことで、踏み切ることとなりました。

従業員は組織の人間関係に敏感です。しかも、表向きには「階層なんかないよ」と伝えられていればいるほど、「じゃあ平等なはずなのになぜあの人だけ?」とか「自分たちは何を評価されているの?」と経営層に疑念を抱きます。

このずれに本気で対応したいと思うか、組織を大きくして事業を成長させることに本気になれるか、答えがでるまでセッションは繰り返しますので、ご安心ください。焦らずじっくりお付き合いします。

カテゴリ:実績紹介