2025年07月21日

人事制度構築は、まずは等級制度から

支援先の企業様にて、等級制度が完成しようとしています。

80名規模の会社ですが、今まで役職すら曖昧だったというこちらの企業様に等級が入ることは非常に大きな変化であり、ここから100名超の組織へ駆け上っていく下準備と言えると思います。組織が壊れる前に人事制度の構築に着手しようとしているこちらの企業は経営を本当によく考えられていると思います。

一般的に、人事制度と言うときは等級制度、報酬制度、評価制度の3つの制度を指します。そして、人事制度を一から作る際は「等級制度」から作っていきます。

皆さんが一番イメージしやすいのは「評価制度」だと思います。上長と目標を決め、その目標の達成にむけて査定期間中に取り組み、査定期間終了後に上長と評価をすり合わせる。各上長が査定した評価は、全体会議にかけられ社内で相対的な調整が入り、評価が決定する。この評価制度のプロセスをやっている方も多いのではないでしょうか。

そのため、「まずは評価制度から」と評価制度構築についてご連絡頂くこともあるのですが、私は、評価制度は一番最後に決めた方がよいと考えています。人事制度の根幹は「等級制度」であるため、等級がない状態で報酬や評価の仕組みをいじると制度の一貫性が保てなくなります。いくら人事制度が設計3割、運用7割と言われているとしても、この等級制度に限っては設計ですべて決まると言っても過言ではないため、人事制度の起点であり根幹となるわけです。

以下が人事制度設計のフローです。

等級制度・報酬制度は事前設計によって決まるもの、評価制度は運用と定着が必要なものであり、両者の性質は少し異なることが分かって頂けると思います。

自社の育成ステップをどこまで解像できるか

では、どうやって等級制度を作っていくか。

「等級」とは、その会社のステップアップする階段です。新卒で入社した者が役員になるまでどのようにステップを踏んでいけばよいか、各等級での役割、次の等級に上がるための要件といった階段を上がるための条件を決めていきます。そして最終的には、どのような人材が役員に就任できるのかというところまで構築します。(これを従業員にどこまでオープンにするかは別議論が必要です。個人的にはすべてオープンにしても問題ないと考えていますが、組織の事情によっては一部オープンにしていきます)

ということは、構築のために必要な作業は「洗い出し」と「組立」です。

洗い出しでは、①従業員の現状のレベル ②業務・タスク ③階層と部署 ④マネジメント層 この4つの観点から抽出を行います。この4つの分析ポイントは、等級が組織と業務に密接に関わっていることから私が設定しているものです。

①は人事制度導入前の事前準備の段階で従業員面談を実施しますので、そこでインプットにすることができます。

意外と忘れがちなのは②かと思います。今、全社の中にどのような業務・タスクがあり、どの部署が担っているのかを洗い出します。こちらもアンケート、必要に応じて面談でのヒアリングとなります。業務・タスクは取り組んでいる本人しか分からないため、聞いて回るしか情報を集める方法はありません。

③④は組織に関わる部分です。階層と部署は②で集めた業務がどのように全社の中で散らばっているかを見てみます。具体的に取り組んでいる担当者と紐づけてみると、業務のレベル・難易度が分かります。すると、コア部署に本当に重要な業務が配置されているか、分担が上手くいっているかというところが見えてきます。④は現在のマネジメント体制について確認します。組織の要はマネジメント層です。③の業務分担がどのようにチームへと枝分かれいているか、末端の従業員までしっかり指示や分担が落ちているかという指示系統を見ます。部署によりマネジメントの難易度が異なるケースもあるでしょう。

このような情報をつぶさに集めてから、初めて等級を組み立てることができます。

組立では、役員までの成長ロードマップを描きます。ただし、現在の状態からかけ離れた夢物語な等級を組むことはできないため、プロジェクト内で慎重に確認しながら組み立てていきます。役職と等級の組み合わせも重要になりますので、どこで昇格地点がくれば従業員のモチベーションにつながるかを想像していきます。しかし一方で、現状通りの等級をそっくりそのまま組み立てても組織の成長につながらず、意味がない訳です。この現状と理想の間を取った微妙な塩梅でビジョンまでの成長を描くことが等級構築では求められます。

等級制度とは従業員の成長概観図です。

上長から見た時には人材育成の概観図になります。両者が同じ地図を広げることで、成長と育成の方向性や課題認識がずれないようにできるということです。

若手層が口にする「成長の全体像がわからない」という不安

等級制度を入れる一番の目的は「人材育成」です。人材育成にお悩みの企業様、御社の等級制度を今一度思い出してください。育成ステップを踏まえて一貫したものがありますか。そもそも等級制度がないところや、何年も前に作ってメンテナンスもせず放ったらかし、ということもあるかもしれません。

そして人材育成で重要なことは、「全社共通のゴールと全体像を見せる」ことです。

この必要性は私が今まさに肌で感じているところです。さまざまな県・業種の中小企業で従業員面談を行う中で、若手社員の方が口々に「今どのレベルに居るのか分からない」と話してくれます。

自分の若手時代を振り返ってみても、ああそういう時もあったなと懐かしくなります。ただ、当時何故それでも成長することができたかというと、周りに若手の先輩がいて、何となく数年後のイメージがついたからだろうと思います。この問い合わせは回答できるようになりたいとか、上長から落ちてきたタスクを確実に対応できるようになりたいとか。

中小企業では元々入退社が激しい環境ですが、そのスピードは今後さらに加速することでしょう。中途入社の先輩は別の環境でスキルや知識を身に付けてきたわけですから、この会社で勤務していて果たして自分はどのレベルまで行けるのか、ということに不安になってしまうのはやむを得ないと思います。

また、「上の人たちがどのレベルまで自分たちに求めているかわからない」という声も聞きます。自分としては求められることに応えているが、もっともっととタスクが降ってくる。自分でここがゴールだろうと思っていたところで急にゴールを伸ばされるとやる気を失いますよね。これは当然と思います。

育成に悩まれている企業様で、前述した「同じ地図を広げる」ことで育成のハードルを乗り越えられるケースもあります。例えば、部下の方が習得に時間が掛かるタイプだったとします。周りと比較して習得が遅い自分へ焦りつつ、でも習得のために一生懸命やっているのにそこを見てもらえないという不満が溜まっていく。一方、上長には部下の育成責任があります。たまたま配置転換で同じチームにいる育成スピードの遅い部下をどうにかして一人前にしなくてはいけない。まだまだ覚えるべきことはたくさんあるのに…と、こちらも焦っている訳です。

そういったときに等級があれば、全体像を共有することができます。本人は自分が全社でどのくらいのレベルにいるのかが把握でき、上長は本人が登ってきた階段の振り返りと今後登るべき階段を部下に提示することができます。そこから育成スピードを上げるのか、他の道での育成を検討するのか、このままコツコツ進ませるのか…といったところは育成方針によりますが、この「全社共通のゴールと全体像を見せる」ことは若手層の不安を取り除くことができるはずです。

ここまで等級制度について書いてきましたが、等級制度を含む人事制度はあくまでもツールで、人材育成の本質は上長と部下のOJTにあります。つまり、OJTが少しでもやりやすくなるためのツールとして、人事制度を使っていくべきというのが私の考えです。

カテゴリ:人事制度(等級制度),ブログ,組織作り,人材育成

2025年06月12日

先日、ご支援先の企業様にお願いし、1.5時間ほどかけて現場見学させて頂きました。

当初、企業様側では事業現場の見学は想定されていなかったようで、私からの依頼も少々驚かれていたようでした。

なぜこのようなお願いをしたかと言いますと、私の前職が物流会社だったことが大きいと思います。

入社当時から、「現場に行け」「現場をしっかり見てこい」と何度も上司から言われてました。メーカーのように商品があるわけではなく、サービスや作業工程を売っている事業において現場は非常に重要視されます。そこで発生する作業そのもの(付加価値)が商品で、現場が売上を上げる場所だからです。

そこで繰り広げられている日常は、私たち人事部門が本社ビルの中で一日を終えるのとは全く別の世界があります。人が現場に行かないと終わらない、拘束時間が長い、人と人とが顔を合わせて話さないと解決しないなど、社会行動学の塊のような場所です。

今回の現場見学においても、多くの気づきがありました。

事業現場と評価基準

現場見学ではまず人の配置と接点、業務の流れを見ます。

今回の現場は、狭い場所に多くの機械と薬品が配置されていました。人の配置は機械の配置に依存しますから、同じ部署であっても担当する作業機械が違う階にあれば、顔を合わせる機会はぐっと減ります。端らから見ると簡単に作業しているようですが、実は熟練の技が必要な工程ばかりだそうです。そして安全の徹底。機械や薬品による事故や労災と隣り合わせの職場で常に安全意識が要求されるのですが、人間不思議なもので隣に劇薬が置いてあっても慣れてきてしまう。きっと私も1週間と立たずして気の緩みが出てしまうだろうと考えていました。

このような場所で、日々作業をしている従業員の評価基準は何でしょう。

どのような目標を立て、どのように上司と部下が目標達成にむけたコミュニケーションをとればよいでしょうか。一つの工程に一人の作業員ということは、上長と同じ作業場にはいません。その状態でどうやって評価をすればよいでしょうか。

これは、IT企業のように現場を持たない企業でも同じ観点を持つ必要があります。従業員がパソコンに向かって作業するオフィスフロアや会議室が「現場」であり、そこで作業のような付加価値やプロダクトが生まれているのです。

立地、間取り、環境が違えば人と人との連携の仕方が変わります。コミュニケーションの取り方が変わります。情報の伝達方法やスピードが変わります。同業他社で同じ事業をしている企業同士を比較しても、もしくは同じ企業内においても、全く異なる組織運営がなされているという意識を持ちます。

評価基準とは、日々作業している中で出現するコミュニケーションなのだと思います。技能検定のように個人の能力を測る試験は別ですが、基本的には人がいるところに評価基準が存在します。

例えば、管理職の評価基準として「リーダーシップ」や「業務遂行力」を設定したとします。「リーダーシップ」は部下や後輩がいて初めて露見されますし、「業務遂行力」は発注した企業からのニーズを受けて社内の人材リソースに作業を割り振り、最後に統合して納品するのですから何人もの人が絡み合っていることは想像に容易いでしょう。

つまり、事業現場を生で見ることの意義は、どこに人との接点が発生しているのか、調整はしやすい状況なのかを確認することが一番大きな意義だと思います。

データで拾えない声による評価基準の研磨

評価基準はどのように決めるのかというと、まず先程例として示した「リーダーシップ」や「業務遂行力」、このような広義の基準(一般的なもの)を選定していきます。一般的な基準をリストからピックアップする時点でオリジナリティが損なわれると怪訝されることもあるかもしれませんが、この時点で実は非常に個性が出ます。事業分野や企業フェーズ、創業者のMVVなど、企業が立っている土台が違うことに気づかされます。

ここまで完了して、次の段階です。いくら一般的に重要だと言われている基準でも、その企業の実務にそぐわないものであっては上手くいきません。「リーダーシップ」が本当に必要な事業なのか、「業務遂行」できる裁量を任せてもらえるのか、現場に敷かれている組織体制と実務の観点を組み込みながら評価基準を設定していきます。

その後、運用検討段階になると、評価基準の定義が広すぎて評価しづらいという声が確実に出てきます。そこから、話し合いを重ねることでさらに定義を狭くし、人によって評価レベルに差がでないようにしていきます。

評価基準の研磨こそが「自社独自の評価基準」への調整作業であり、この作業においてデータのみで結果を提示してしまうコンサルタントが非常に多いと思います。

どの分野であれ、コンサルタントという職種は常に理屈や理論が求められます。「データで語る説得力」を求めて、データをこねくり回して施策を提案してしまう節があります。他社事例を持っているが故に結論ありきでデータを集計していることもあるでしょう。例えば、等級制度に必要な「等級要件」「役職定義」はどの企業でも似通ってきますので、市場全体の統計をもとに設計できるのがコンサルの強みです。

しかし、私たちコンサルタントが本当に語るべきは、自分の嗅覚で嗅ぎ取った「直観」の部分なのだと思います。

私共に連絡頂く以前に、別のコンサルティング会社で人事制度を導入しようとした過去パターンが本当に多くあります。その時の構築プロセスを伺ってみると、構築の段階で「現場の観察」が抜け落ちています。実際にあった事例だと、コンサルタントが従業員サーベイの結果から自社の課題を嫌味のように洗い出し、机上の判断のみで制度を構築してしまったケースも伺ったことがあります。

もしその制度をそのまま運用していたとしたら、確実に失敗していたと思います。

人事制度はあくまでも組織改善のツールです。人事制度を使って改善したい「何か」があるはずです。その「何か」を特定し、その改善にむけたアプローチができる人事制度になるかどうかは、「データで拾えない声」をどれだけ拾い上げているかにかかっています。

そして、またこれが厄介なのですが、自社のみで収集しようして失敗するケースも多くみてきました。働く環境に毎日接している従業員では、直観的に評価基準を炙り出そうとしても当たり前すぎて認識が甘い場合あるからです。プロジェクトメンバーの方の経歴の違いから(現場寄りの方とそうではない方)、現場の解像度にばらつきがあることもあるでしょう。

コンサルタントがプロジェクトに入る最大の利点は、「データで拾えない声」を形にできることです。そして、「データで拾えない声」は現場に眠っている。私は今後も現場観察を重視していきたいと思います。

カテゴリ:ブログ

2025年05月13日

管理職ポスト保障時代の終焉

先日、日経新聞を読んでいたところ、このような記事を見つけました。

「管理職に大降格時代 スキルないと2軍、でも実はチャンス」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC288QD0Y5A120C2000000/

管理職の大降格時代、なんとも怖ろしいタイトルですが、実際に私も前職では48歳以上の管理職を対象に早期退職制度を実施していましたし、私自身も管理職降格の仕組み作りに携わっています。

10年前と比べて、管理職というポストの在り方が変わったように感じますが、その変遷について追ってみました。

管理職に昇格する=生活の保障だった

大企業では、過去の年功序列体制により、膨らみに膨らんだ管理職のやりくりに頭を悩ませています。

私も前職がプライム一部上場企業でしたので、状況はよくわかります。現在の大企業では、人員の適正構成と一般的に言われているピラミッド型(年齢層が上がるほど役職のポスト数が減る)にならず、管理職よりも一般社員の方が少ないケースも多く見受けられます。一人の一般社員に対して複数の管理職が作業員の取り合いになり、指示があちらこちらから出される。一体だれの指示を聞けばいいのだろう、若手社員の疲弊はもはや当たり前になっています。

日本の管理職が増えてしまった要因として、給与の支給基準が変化したことが挙げられます。

一昔前まで、給与は「生活給」「勤続給」という性質が強くありました。年功序列という考え方はまさに「生活給」をベースに報酬が設計されており、40歳男性であれば家庭があり子どもが2~3人いることを想定します。中学生くらいになり、学費も高くなるころだろう。一般的な生活のロールモデルが描きやすいですし、従業員の大半はそのロールモデルの通りのライフスタイルだったというわけです。

給与が生活費という側面を抱えている以上、会社側にも従業員の生活を保障する責任が発生します。そのため、会社側もよっぽどのことが無い限り、管理職のポストを用意します。そうなると永久的に管理職が増えていくことになりますが、若手が大量に採用できた時代はいくら管理職がいても困らないとも言えました。

毎年大量に入ってくる新人に対して、現在のような手厚いサポートもないため、即戦力になるまで時間が掛かる。管理職が多数いれば、パフォーマンスの上がらない若手を大量に抱えていても部署の実績をあげることができます。日本の新卒一括採用を支えていたのは、一般社員の仕事を一人でかつハイクオリティで対応できる管理職で、その方たちは一定数必要でした。

つまり、この時代の管理職に求められることは、同じ仕事をハイクオリティ(職人的・正確・早い・顔が利くなど)で対応できるようになることだったのです。

日本全体での人事異動

上記の日経新聞の記事で述べられている「管理職降格時代」。

生活給としての管理職ポジションは一転し、全員が管理職に就ける時代は終了しました。

現在、人材の価値は転職という名の市場に委ねられています。転職では、個人の持つ「能力」「経験」「役割」が切り売りされ、その希少性・汎用性の高さに比例して需要が増し、高い給与が払われるようになります。会社側は従業員と外部採用候補者のレベルを比べることができる。従業員は、社内ではなく社外の人(他の会社で「能力」「経験」「役割」を身に付けた人)と戦うことを余儀なくされているのです。

日経の記事によると、大降格時代は日本にとって「チャンス」だと言います。

それは、中小企業やスタートアップなど、ここから拡大・発展しなければならない企業において、大企業で培われた高い専門性は喉から手が出るほど欲しいからです。大企業で降格になった、あるいは早期退職に引っかかったからといって知識や経験を腐らせてしまうのは、日本としては非常に痛手です。本人的にも降格してまでも大企業に居続けるより、いっそ環境を変えるチャンスと捉えるほうが良いと記事は述べていました。

私もこの意見には賛成です。労働力がますます減少する中、さらに効率的に生産することを求められる日本にとって、日本全体での人事異動はてこ入れしてでも実施すべきでしょう。

個人の人生を見ても、この日本全体での配置転換の流れに飛び込めた方が幸せなのではないかと思うのです。つまり、今までは一度管理職に上がってしまえば、能力が頭打ちになった人材も窓際族として高給が保証されていたところから、その保証が外され降格・降給が当たり前になるのです。それであれば、同じ規模の給料になることが目に見えているのですから、必要とされる場所へ移った方がよいのではないでしょうか。

私がご支援する中小企業においても、大企業での経験やノウハウを欲していることをひしひしと感じています。(だから私のようなコンサルタントへ発注がある訳です)

例えば、前職が大企業の子会社役員や管理職だった人材が定年後に再雇用先として地元の中小企業へ転職しているケースは本当によく見受けられます。定年前に転職に慣れていた方ばかりではありませんが、自分の知識や技術が活かせる環境に60歳過ぎてから身を投じ、活躍されています。

条件があるとすれば、そのような人たちは自分の培ってきた技術や知識に絶対的な自信があります。そして、その技術や知識を横展開できるように言語化し、マニュアルに落とせるレベルまで標準化されています。理想的なレベルの新しく就職する企業の改善点を見つけ出し、臆せずに行動や発言をされている印象があります。これはおかしいよ、これは変だよ、こういう風にやっていこうよ、と問題提起されています。

あるいは、黙々と個人主義で働くということもできます。大企業に居る限り、どこまで昇進したとしてもマネジメントされる側から逃れることはできません。それが、中小企業へ移ることで自分の作業だけに集中する(個人プレーポジション)で働くこともできます。高い専門性とスキルがあるため、それが許されるのです。また、私は、社長の右腕や二番手ポジションが性に合っている人は意外と多いと思っており、そのような自分に合った働き方も叶うようになるのです。

組織はその大きさや事業のレベルに応じて必要な人材が変わっていきます。日本という国を大きな企業と見立てた時に、今まではマンパワーをかけて成長してきた、それがここからは少数精鋭で利益を出していかなくてはいけなくなるのですから、いかに国全体で効率のよい人員配置できるかがカギとなります。今まで大企業が手放さなかった人材が、この大降格時代に放出されるようになったこの状況を「大降格時代」と悲観せず、日本の人事異動として捉えられたらより発展するだろうと思います。

カテゴリ:ブログ

2025年04月21日

トップダウンvsボトムアップの論争

人事制度を導入するために組織診断をしていると、トップダウンとボトムアップという話にぶつかります。どちらが良いというわけではなく、必要な部分に必要な手法を使えているかという話だと思ったので、まとめました。

実は、中小企業はトップダウン組織が作りにくい

ネガティブな社風として、従業員様から「当社はトップダウンだ」というお話をよく伺います。

確かに中小企業では社長と従業員の距離が近いため、心理的にそのように感じることは多いかもしれません。社長の指示がダイレクトに個人に向かうことは大企業ではあり得ないことで、良くも悪くも受け取る側からしてみると言葉の重みは大きいものがあるでしょう。

また、一挙手一投足社長に見られてしまうわけですから、それでは従業員が息苦しくなるのは非常に理解できます。特にコア事業は社長の一番の得意分野であることが多く、社長の考えが色濃く反映されることは間違いないです。社長がいちいち口を出してくる、新しい取り組みを潰されるといった状況に従業員が疲弊してしまいます。

しかし、大企業と比べると、実は中小企業は現場の裁量が大きいように思います。小さい会社では、担当範囲を細分化することができないため、社員一人一人がある程度広い範囲を担当しなければなりません。社長も現場のことは意外と分からないことも多く、そうなると一定の権限の範囲内であれば、自由に動き回ることができます。

一方、上場企業は社長を中枢とした強烈なトップダウンです。各部署における業績ノルマの達成/未達成は厳しく評価され、優秀かどうかは噂が一気に回ります。加えて、フジテレビの件が分かりやすいですが出世競争や社内政治も蔓延し、トップの意見を確実に実行できる人材(イエスマン)が権力を握っていきます。人事権も社長にあるため、意向に沿わない人は異動させることで辞めさせずともその人材を組織から外す(いわゆる左遷)ことが可能です。

その点、中小企業においてはブラック企業を除き、ここまでの強烈なトップダウン組織は作りにくいと思います。まず、部署が少ないので人事権が効きにくく左遷ができない。さらに、現場は従業員が取り仕切っているため辞められては困る。無意識だとは思いますが、それを逆手に取った方はある場面では社長よりも発言権が大きくなったりもしているとお見受けしています。

中小企業の社長の皆さんは、会社を大きくしたいと考えていると思います。それはつまり、組織をさらにトップダウンに変えて締めていくという意味になります。しかし、従業員は現レベルでさえもトップダウンに対してアレルギーがある。ここをいかにして突破できるかを考えていく必要があります。

ボトムアップは自然発生的には生まれない

従業員の方から「当社はトップダウンだ」というお声と同じくらい聞かれるのは、社長様からの「当社はボトムアップは無理だ」というお話です。

社長様の立場からしてみると、「自分が指示をしないと従業員は何も動かない」と感じられています。ある意味その通りで、企業は社長が一番熱量を持っている組織体です。そのため、理論上は社長の期待以上に働いてくれる人はいないことになります。

しかし、ここで問題なのは、社長の立場からは現場が見えなくなっていることです。立場が上がると経営的視野が広がり、未来の事業計画を立てることになります。と同時に、視座が高くなった分、足元が見えなくなるのです。

例えば、なぜ退職者が止まらないのか、自分の方針がなぜ末端まで届かないのか、なぜ組織がまとまっている感覚がないのか。何か組織内に問題があるはずだが、同じフロアにいる従業員の様子が社長からは分からないというわけです。

それは、トップダウンオンリーで閉塞的な雰囲気になってしまっていることが一因かもしれません。組織拡大のためにさらなるトップダウン体制を作っていくことは必要ですが、ボトムアップ要素を入れておかないと組織は息ができなくなり、従業員は働く場所としてその企業を選ばなくなります。

ボトムアップは自然発生的には生まれません。そのため、意図的にボトムアップを取り入れる必要があります。ボトムアップが根付くことで社風も変えていくことができます。

ボトムアップが成立する条件

では、ボトムアップはどのような条件で成り立つのか。

私は「①トップからの問いかけ」と「②汲み上げる場の設定」が条件になると思います。

様々な組織を見てきましたが、①②それぞれ実施されているケースは実は非常に稀です。①の「トップ」とは社長様だけを指しているのではありません。リーダー(管理職)→メンバー、さらに下位組織でも主任・係長→後輩も当てはまります。小さなユニットになっても同じように①②が実施できて初めてボトムアップが可能な組織と言えます。

そして、この①②を作るところからボトムアップでやらせようとするリーダーが非常に多いですが、①②を下位の立場の者が作ることはできません。

ボトムアップはトップの熱量から始まります。トップが本気で皆さんの意見を聞きたいかどうか、従業員には透けて見えてしまいます。ボトムアップが自然発生的に生まれない要因はまさにこれで、求めるだけではだめだということです。

言い換えれば、トップの熱量があればボトムアップの組織に変えていくことは可能で、上手くできていない場合はこの「①トップからの問いかけ」と「②汲み上げる場の設定」を改善すればよいだけだと思います。ここは研修や伴走次第でいくらでも実施を促すことができます。

そして、人事制度(特に目標管理による評価制度)はこのボトムアップのネックになる条件を乗り越える一番よい手法です。人事制度を導入することで、①②が組織のルーティンワークとして入り込み、コミュニケーションの量は格段にアップします。(ただし、そこに質が伴うかはリーダー教育が必要です)

現在ご支援中の企業様では、評価のみならず組織体制を整えるための人事制度を導入すべく伴走しております。

カテゴリ:ブログ

2025年04月10日

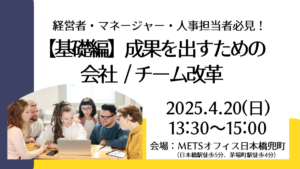

下記日程におきまして、対面でのセミナーを開催することとなりました。ご興味のある方は、下記URLからお申込みをお願いいたします。

■セミナー詳細

・開催日時:2025年4月20日(日)13:30~15:00

・開催形式:対面

・議題:成果を出すための会社/チーム改革(基礎編)

◎目次◎

第一章 あなたのチームは大丈夫?成果を出せない「ゾンビ型チーム」

第二章 チームで成果を出す!「全員自走型チーム」とは

第三章 「全員自走型チーム」に変革するための3つの方法

・お申込み:下記URLからお申込みください。

【基礎編】成果を出すための会社/チーム改革 | Peatix

・場所:METSオフィス日本橋兜町(日本橋駅徒歩5分、茅場町駅徒歩4分)

・参加費:5000円/人

・参加特典:ご希望者は無料相談をさせて頂きます(セミナー終了後、もしくは別日も可能です)。

現在抱えられている人事・組織の課題について、ご自身のリーダーシップや組織の作り方についてなど、普段相談できないような内容をぜひこの機会にご相談ください。

カテゴリ:お知らせ